In diesem exklusiv auf Deutsch veröffentlichten Gespräch spricht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald mit der Oscar-prämierten Dokumentarfilmerin Laura Poitras über ihren neuen Film Cover Up. Im Zentrum steht die Karriere von Seymour Hersh – einem der einflussreichsten investigativen Journalisten unserer Zeit. Der Film zeichnet nach, wie Hersh über Jahrzehnte hinweg staatliche Lügen, […]

Der Beitrag Dokumentarfilm über Seymour Hersh: Das System hinter der Kriegspropaganda erschien zuerst auf acTVism.

Am 19. Januar sprach der amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs am China Institute der Fudan-Universität über tiefgreifende Veränderungen in der Weltwirtschaft. In seiner Grundsatzrede analysiert er historische Machtverschiebungen seit dem 19. Jahrhundert, aktuelle Daten zur globalen Wirtschaftsleistung und die wachsende Rolle Asiens im internationalen System. Sachs diskutiert, welche langfristigen Trends hinter diesen Entwicklungen stehen, welche Regionen […]

Der Beitrag Prof. Jeffrey Sachs – Westliche Vorherrschaft endete vor 25 Jahre erschien zuerst auf acTVism.

Am 14. Februar erklärten fünf europäische Regierungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, neue Labortests würden den Tod Alexej Nawalnys auf eine tödliche Substanz zurückführen. Die Vorwürfe sind brisant – und geopolitisch explosiv. Doch wie belastbar sind diese Behauptungen? Wer hat die Tests durchgeführt, woher stammen die Proben – und warum bleiben zentrale Fragen unbeantwortet? In dieser […]

Der Beitrag Der Tod Nawalnys: Gift-Vorwurf – Narrativ oder Fakt? erschien zuerst auf acTVism.

In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gastgeber und Redaktionsleiter Zain Raza mit dem Historiker und Bestsellerautor Vijay Prashad über die Veröffentlichung der Epstein-Akten, die sich ausweitenden Folgen in den Vereinigten Staaten und Europa und die Erkenntnisse über Elitenetzwerke und politische Macht. Das Gespräch wendet sich dann dem Iran zu, wo eskalierende Sanktionen, Atomverhandlungen […]

Der Beitrag Epstein, Iran & der Zerfall des Westens | Vijay Prashad erschien zuerst auf acTVism.

In diesem Interview spricht John Helmer über die jüngsten Behauptungen, Jeffrey Epstein habe Verbindungen zum Kreml gehabt – und darüber, was die veröffentlichten Akten tatsächlich hergeben. War es mehr als nur ein Versuch, politische Kontakte zu knüpfen? Oder entsteht hier ein neues Narrativ? Das Gespräch führt weit über Epstein hinaus: interne Machtkämpfe in Moskau, Spannungen […]

Der Beitrag Trump, Epstein & Iran: Ist der Krieg die geheime Agenda? erschien zuerst auf acTVism.

Die aktuellen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst mit 5,8 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten sind als Baustein anhaltender Reallohnverluste einzuordnen.

Sie stehen vor dem Hintergrund stark beschleunigter Inflation seit 2021, in der die Löhne in Deutschland kumuliert um mehrere Prozentpunkte hinter der Preisentwicklung zurückblieben; für breite Teile der Beschäftigten ergibt sich so ein reales Minus. (1) Linke gewerkschaftliche Netzwerke und kritische Stimmen innerhalb von ver.di weisen darauf hin, dass Forderungen, die sich nur an der aktuellen Jahresinflation orientieren, notwendigerweise hinter den objektiven Bedürfnissen der Lohnabhängigen zurückbleiben. Aus marxistischer Sicht markiert dies den Widerspruch: Während das Kapital seine Profite durch Preisaufschläge, Subventionen und politische Unterstützung stabilisieren konnte, trägt die Arbeiterklasse die Hauptlast der Krise in Form von Reallohnverlusten, Prekarisierung und Arbeitsverdichtung. Eine offensive Tarifpolitik müsste daher nicht nur „Schaden begrenzen“, sondern auf eine Rückeroberung des vorenthaltenen Lohnanteils zielen.

Der neue Länder‑Abschluss

Ver.di hatte in der Tarifrunde der Länder 7 Prozent Lohnsteigerung für zwölf Monate gefordert, am Ende aber einem Abschluss von 5,8 Prozent über 27 Monate zugestimmt. Die Erhöhungen sind gestaffelt: 2,8 Prozent in 2026, 2 Prozent in 2027 und 1 Prozent in 2028, wobei die erste tabellenwirksame Steigerung erst ab April 2026 gezahlt wird. Öffentlich wird dieser Abschluss als „vernünftig“ und „verantwortlich“ dargestellt. Umgerechnet auf eine Laufzeit von einem Jahr ergibt sich ein Zuwachs von rund 2,6 Prozent. Werden die Leermonate bis zur Wirksamkeit und die absteigende Staffelung hinzugerechnet, liegt die jährliche Steigerung effektiv unter 2,6 Prozent. Stellt man steigende Mieten, Energie- und Lebenshaltungskosten dem gegenüber, setzt dieser Abschluss die Reallohnverluste fort. Nach keynesianischer Lesart sollten bei einem Inflationsziel von 2 Prozent die Nominallöhne die Inflation ausgleichen; nötig wären also Nominallohnzuwächse von deutlich über 2 Prozent. (2)

Rückstand der Löhne

Tarifabschlüsse lagen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten im Durchschnitt bei etwa 2 Prozent pro Jahr, was einen Rückstand der Löhne gegenüber Produktivität und Preisniveau und damit eine dauerhafte Umverteilung zugunsten der Kapitaleinkommen erzeugt hat. Wenn nun auch der aktuelle ver.di‑Abschluss effektiv nur etwa 2 Prozent pro Jahr erreicht und die in der Hochinflationsphase entstandenen Verluste nicht kompensiert, unterstützt die Gewerkschaft objektiv eine Politik der Lohnmoderation: Sie bewegt sich von einer Vertretungsorganisation von Lohnbeschäftigten hin zu Mitverwalterin einer Lohnbremsenpolitik. Mit einem Abschlussniveau um 2 Prozent pro Jahr wird die Verschiebung der Wertschöpfung zugunsten von Kapital und Staat verfestigt; der lohnabhängigen Klasse wird der ihr zustehende Anteil am gesellschaftlichen Produkt vorenthalten, während Profite und fiskalischer Spielraum über Schuldenbremse, Aufrüstung und Standortsubventionen politisch abgesichert werden.

Der neue Länder‑Abschluss

Ver.di hatte in der Tarifrunde der Länder 7 Prozent Lohnsteigerung für zwölf Monate gefordert, am Ende aber einem Abschluss von 5,8 Prozent über 27 Monate zugestimmt. Die Erhöhungen sind gestaffelt: 2,8 Prozent in 2026, 2 Prozent in 2027 und 1 Prozent in 2028, wobei die erste tabellenwirksame Steigerung erst ab April 2026 gezahlt wird. Öffentlich wird dieser Abschluss als „vernünftig“ und „verantwortlich“ dargestellt. Umgerechnet auf eine Laufzeit von einem Jahr ergibt sich ein Zuwachs von rund 2,6 Prozent; rechnet man die Leermonate bis zur Wirksamkeit und die absteigende Staffelung hinzu, liegt die jährliche Steigerung effektiv unter 2,6 Prozent. Stellt man steigende Mieten, Energie- und Lebenshaltungskosten dem gegenüber, setzt dieser Abschluss die Reallohnverluste fort. Nach keynesianischer Lesart sollten bei einem Inflationsziel von 2 Prozent die Nominallöhne die Inflation ausgleichen und die Produktivitätssteigerung hinzurechnen; nötig wären also Nominallohnzuwächse von deutlich über 2 Prozent. (2)

Auch wenn in Dienstleistungssektor strukturell kaum Produktivitätssteigerungen im industriellen Sinn gegeben sind, läßt sich argumentieren, daß in vielen personenbezogenen Dienstleistungen (Pflege, Bildung, Verwaltung mit hohem Kontaktanteil) die Löhne nicht an „fehlender Produktivität“ gemessen werden sollten. Stattdessen lässt sich mit der Baumol-Argumentation begründen, dass die höheren Kosten gerade in diesen Sektoren, hervorgerufen durch inflationsausgleichende Löhne bei konstanter Qualität, politisch über höhere Budgets und nicht über Lohndruck gelöst werden müssen – andernfalls wird ein dauerhafter Niedriglohnsektor zementiert. (3)

Laufzeiten, Einmalzahlungen, Staatliche Ausgabenpolitik

Lange Laufzeiten von 27 Monaten fixieren Verteilungsverhältnisse auf niedrigem Niveau und nehmen den Beschäftigten die Möglichkeit, in kurzen Abständen auf neue Preisschübe oder Konjunkturumschwünge zu reagieren. Kritische gewerkschaftliche Netzwerke betonen, dass in einer instabilen Konjunktur lange Laufzeiten eine Form der Befriedung darstellen: Konflikte werden selten und planbar, der Druck auf die Arbeitgeber bleibt begrenzt. Hinzu kommt die verbreitete Praxis von Einmalzahlungen und „Inflationsausgleichsprämien“, die zwar kurzfristig entlasten, aber keine dauerhaften Ansprüche schaffen und die Lohnquote nicht erhöhen.

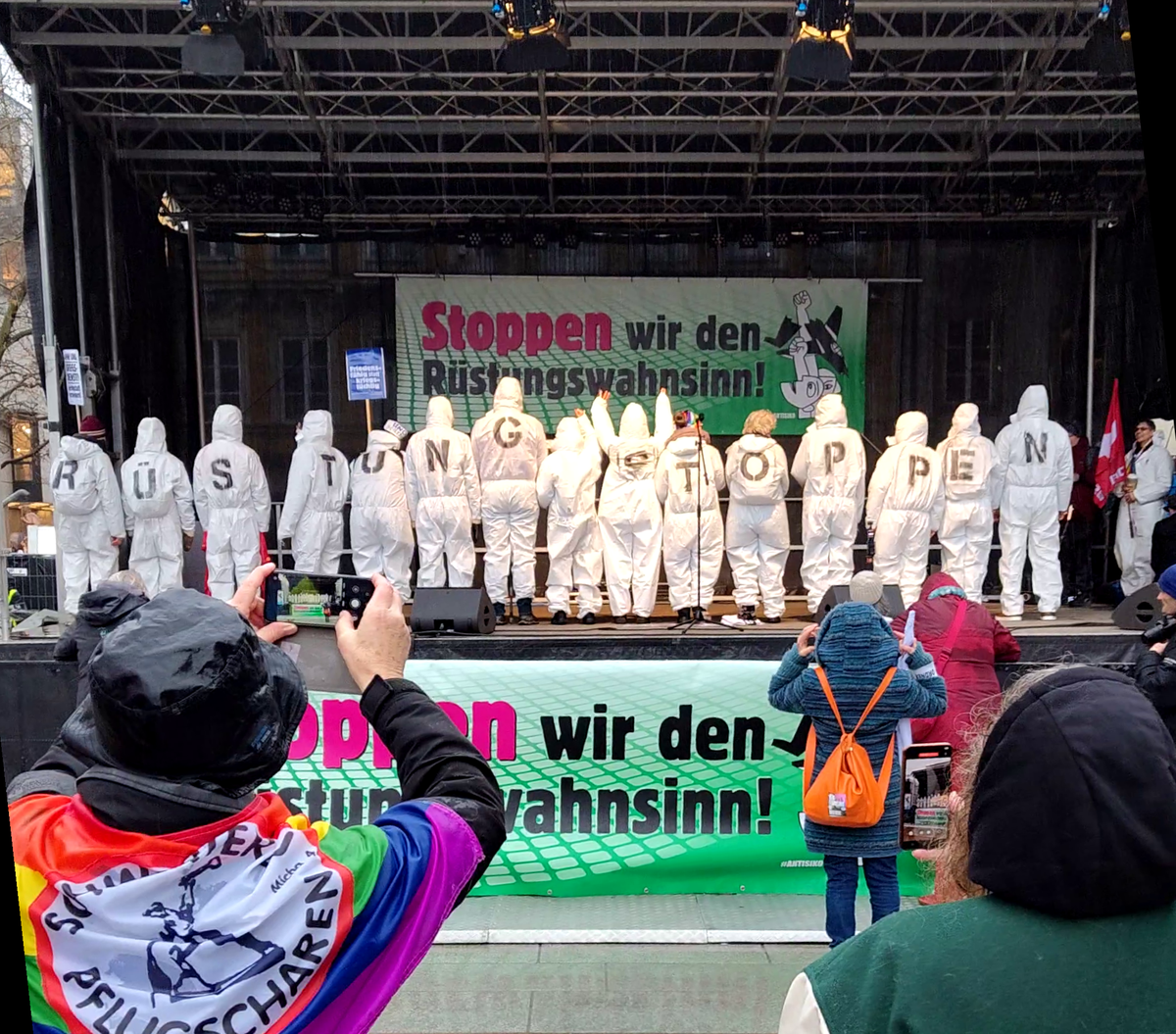

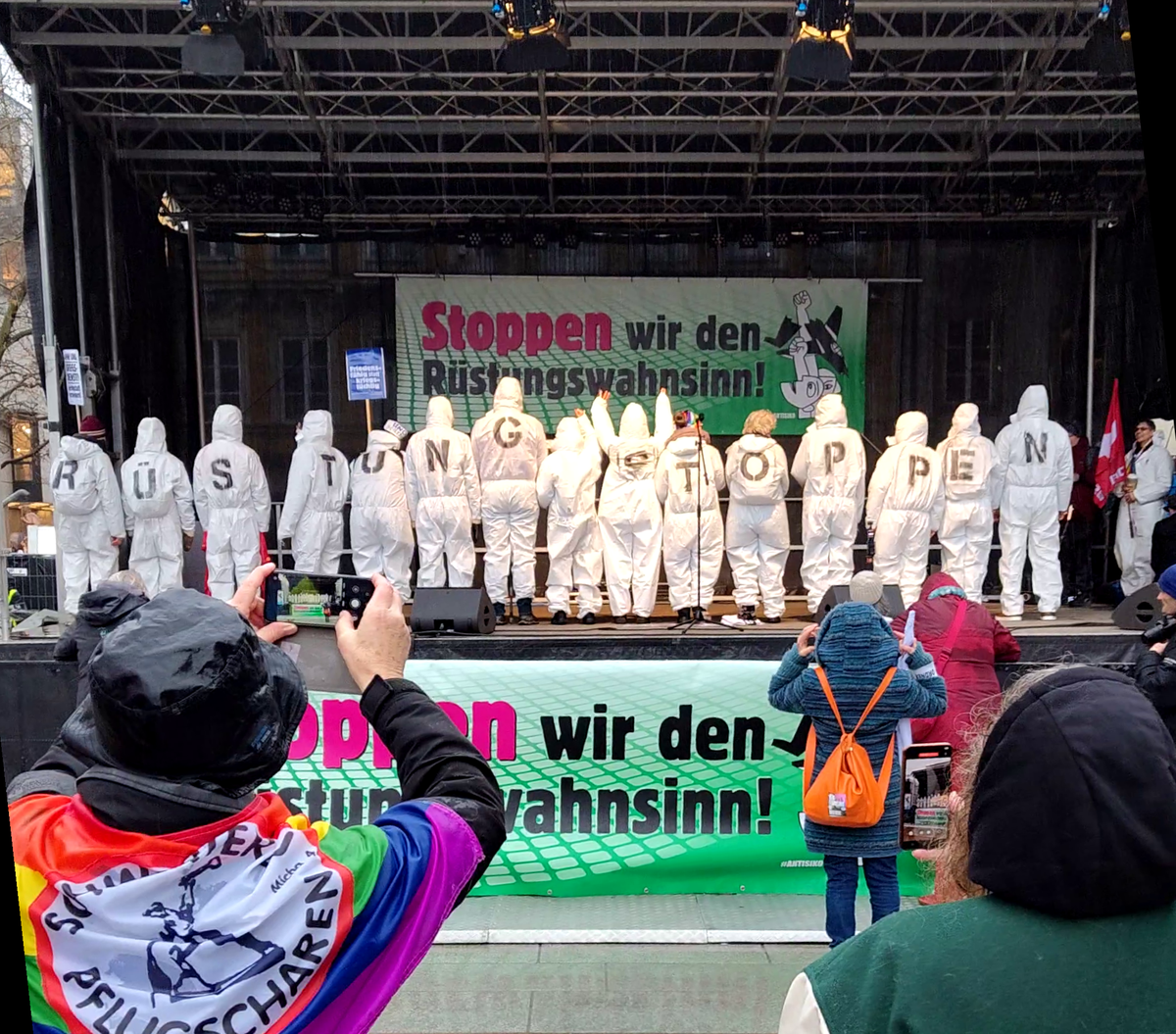

Ein zentraler Widerspruch der aktuellen Tarifrunde liegt in der staatlichen Ausgabenpolitik: Unter Verweis auf „begrenzte Haushaltsmittel“ werden höhere Lohnabschlüsse abgewehrt, während Rüstungsetats und Sondervermögen massiv ausgeweitet werden. Dieser Diskurs einer angeblich „gerechten Verteilung“ knapper Mittel ist ideologisch, weil er suggeriert, es könne innerhalb kapitalistischer Produktionsverhältnisse eine neutrale Verteilung geben. Tatsächlich zeigt die Kombination von Aufrüstung und Lohnbegrenzung eine klare Klassenpräferenz zugunsten des nationalen Standorts, militärischer Handlungsfähigkeit und Profitbedingungen, während die Reproduktionsbedingungen der Lohnabhängigen systematisch unterfinanziert bleiben.

Umverteilung von unten nach oben

Abschlüsse wie die 5,8 Prozent über 27 Monate im öffentlichen Dienst bilden so einen Baustein der fortgesetzten Umverteilung von unten nach oben: Reale Einbußen und Sozialabbau für untere Schichten stehen Steuervorteilen und hohen Profiten der oberen Schichten gegenüber. (4) Die gewerkschaftliche Kommunikation trägt mit Schönfärberei und Berufung auf „Vernunft“ dazu bei, die reale Klassenlage zu verschleiern und die Basis zu entpolitisieren.

Innergewerkschaftliche Kritik sollte Tarifrunden wieder als Hebel für reale Umverteilung, Demokratisierung der Betriebe und als Teil einer Strategie zur Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise begreifen. Eine offensive Tarifpolitik müsste daher über bloße Schadensbegrenzung hinaus auf die Rückeroberung des vorenthaltenen Lohnanteils zielen.

Quellen

1 https://www.wsi.de/de/pressemitteilungen-15991-tarifloehne-steigen-2025-73735.htm; https://www.wsi.de/de/pressemitteilungen-15991-nominale-tarifloehne-steigen-2024-65447.htm

2 https://www.relevante-oekonomik.com/2026/02/15/lohnzuwaechse-im-oeffentlichen-dienst-bei-2-prozent-pro-jahr/

3 Die Baumol-Argumentation besagt, dass in vielen Dienstleistungen (Bildung, Gesundheit, Pflege, Kultur, Verwaltung) die Produktivität kaum gesteigert werden kann, weil dieselbe Tätigkeit heute in etwa so viel Zeit und Personal braucht wie vor Jahrzehnten. Damit die Löhne dort dennoch mit den allgemeinen Lohnsteigerungen in produktiveren Sektoren mithalten können, müssen Budgets und Preise dieser Dienstleistungen steigen – sonst entsteht ein dauerhafter Niedriglohnsektor, obwohl die Qualität der Leistung gesellschaftlich unverzichtbar ist

.

4 https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-artikel/5400-konjunktur-2025-deutschlands-wirtschaftswachstum-um-den-nullpunkt

In diesem Interview spricht John Helmer über die jüngsten Behauptungen, Jeffrey Epstein habe Verbindungen zum Kreml gehabt – und darüber, was die veröffentlichten Akten tatsächlich hergeben. War es mehr als nur ein Versuch, politische Kontakte zu knüpfen? Oder entsteht hier ein neues Narrativ? Das Gespräch führt weit über Epstein hinaus: interne Machtkämpfe in Moskau, Spannungen […]

Der Beitrag Epsteins Versuche, Putin zu treffen – Was belegen die Akten? | John Helmer erschien zuerst auf acTVism.

Für fast 810 Milliarden Euro wurden 2025 Güter aus Deutschland exportiert und der deutsche Exportüberschuss beträgt immer noch mehr als 150 Milliarden Euro. Allein die Autoindustrie ist daran mit einem Export von 237 Milliarden Euro und einem Exportüberschuss von 100 Milliarden Euro beteiligt1. Derweil wächst der Reichtum in unserem Land: 256 Milliardär*innen leben heute mit zusammen rund 700 Milliarden Euro Vermögen in Deutschland – fast doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren2. Das private Geldvermögen ist, sehr ungleich verteilt, auf insgesamt 10 Billionen Euro gestiegen. Gleichzeitig lebt jede fünfte Person in Armut.

Strukturbrüche – Anlass für Angriff auf soziale Rechte und Gewerkschaften

Die Industrie in unserem Land schrumpft: hunderte Verlagerungen oder Betriebsschließungen jeden Monat. Überproduktion in vielen Bereichen und die sich verschärfenden Standortkonkurrenzen sind wesentliche Ursachen. Gut so, um das Klima und die Ressourcen zu schützen? Würde das systematisch, politisch begleitet und sozial gestaltet ablaufen, wäre das vielleicht als Weg zu bezeichnen, auf dem Deutschland seinen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakatastrophe leistet. Aber es passiert als Desaster, disruptiv, ungeplant und chaotisch. Hunderte Menschen werden jeden Tag überflüssig auf den „Arbeitsmarkt“ geworfen, erwerbslos, nicht mehr gebraucht, abgestürzt, meist ohne jede Alternative. In den industriellen Zentren von Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, NRW, Niedersachsen und Berlin/Brandenburg hunderte Schicksale jeden Tag – mit großen Enttäuschungen, Perspektivlosigkeit und der verzweifelten Suche nach Sündenböcken außerhalb des „eigenen“ Betriebes und seiner Eigentümer, oft mit Selbstzweifeln verbunden. Auf die trügerische Hoffnung einer „Transformation“ hin zur Rüstungsproduktion haben die gewerkschaftlichen Vertrauensleute von Ford in Köln eine gute Antwort gegeben: „Nein zur Kriegswirtschaft – wir geben unsere Kinder nicht für Kriege … In Deutschland werden bereits erste Werke zur Umstellung auf Rüstungsproduktion gesucht. Wer uns damit Arbeitsplätze verspricht, versucht auf üble Weise die Existenzängste der Belegschaften in der Autoindustrie ausnutzen3.“

Gewerkschaften suchen Antworten

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert von Bundes- und Landesregierungen, den Strukturwandel politisch zu gestalten. Die Strukturpolitik „müsste mit mehr finanziellen Mitteln ausgestaltet und politisch besser gesteuert werden, um Gute Arbeit zu sichern. Aktuell passiert allerdings das Gegenteil“, so der DGB – einschließlich Änderungen an der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW): „Bisher galt: Unternehmen aus bestimmten Branchen erhielten die Förderung nur, wenn sie Löhne nach Tarif zahlen oder Lohnsteigerungen umsetzten. Dieses Kriterium soll nun wegfallen. … Dabei ist Schaffung und Sicherung Guter Arbeit gerade in strukturschwachen Regionen wichtig, um die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken, den Beschäftigten mehr Sicherheit in der Transformation zu geben und den Populisten von rechts das Wasser abzugraben4.“ Der DGB weist auf massive Kürzungen im Haushalt der EU hin; wobei es sich eigentlich um eine Umschichtung hin zu Rüstungsausgaben handelt.

Die IG Metall sieht die Industrie massiv unter Druck und damit „auch Wohlstand, Beschäftigung und demokratische Stabilität in Gefahr.“ Zwar konstatiert die Gewerkschaft, dass die „Sozialpartnerschaft zunehmend in Frage gestellt wird“, startet aber unverdrossen eine „Initiative für Arbeit und Aufschwung – Zukunft statt Standortflucht“ mit der sie „eine gemeinsame Zukunftsstrategie in Deutschland“ einfordert. „Als IG Metall übernehmen wir Verantwortung … Wir tragen mit unserer Tarifpolitik, unseren betrieblichen Bündnissen und unserem politischen Engagement zur Stabilisierung bei. Verantwortung erwarten wir auch von den Arbeitgebern: Eigentum verpflichtet! Gerade die wirtschaftlich Stärksten müssen zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen beitragen. Wir brauchen jetzt eine gemeinsame Zukunftsstrategie in Deutschland.“ In überkommener sozialpartnerschaftlichen Weise appelliert sie an „Politik und Arbeitgeber“, sich dieser Initiative anzuschließen, um „Beschäftigungssicherung, Wettbewerbsfähigkeit, Klimaschutz und Wohlstand“ verbindend zu sichern5.

Alle mehr oder weniger richtigen Erkenntnisse und Erklärungen zeigen aber nur Wirkung, wenn sie mit Aktionen in den Betrieben und auf den Straßen verknüpft werden.

10.000 industrielle Arbeitsplätze weniger – jeden Monat

Der Jammer der Arbeitgeber um angeblichen Fachkräftemangel ist Scharlatanerie, weil sie und der Staat tatsächlich zu wenig ausbilden, die Arbeitsbedingungen zu belastend sind und oft sehr schlecht bezahlt. Die offensive Anwerbung von Menschen von außerhalb der EU für Arbeit hierzulande im Gesundheitswesen, in der Pflege, in Handwerk und IT ist Braindrain, Talentabzug aus Ländern, die diese Fachkräfte selbst dringend brauchen. Für unterbezahlte Bullshitjobs bei Fahrradkurieren, Lieferdiensten und Reinigungsarbeiten werden Menschen aus Indien, Pakistan und anderen Ländern mit falschen Versprechungen angeworben6 – zum Nutzen der Investoren und von noch einigermaßen gut Verdienenden, die in der Krise durch billigen Rundum-Service bei Laune gehalten werden sollen7.

Derweil schließt ein Mittelbetrieb nach dem anderen und die großen Konzerne verkünden ihre Ziele und Personalabbauzahlen aus der Stammbelegschaft: Volkswagen 35.000, Mercedes 20.000, ZF 14.000, Audi 7.500, BMW 6.000, Bosch 6.000, Ford 5.600, Schaeffler/Conti 5.000 – in Summe weit über 100.000 Arbeitsplätze, die in den nächsten Monaten verlagert oder vernichtet werden. Zehntausenden Leiharbeiter*innen wurden bereits die Stühle vor die Tür gesetzt. Die unbereinigte Erwerbslosigkeit ist auf vier Millionen Personen gestiegen.

Ein Grund für Verlagerungen und Abbau vom Arbeitsplätzen, der in den letzten Tagen immer wieder auftaucht, sind Meldungen über rückläufige Gewinne bzw. „Gewinnwarnungen“ – wobei geflissentlich übersehen wird, dass Managerboni, Schließungs- und Verlagerungskosten, eventuell Investitionen und alles andere vorher schon bezahlt sind.

Volkswagen als Speerspitze der reaktionären Zeitenwende in der Arbeitswelt

Der VW-Konzern steigert 2025 den Umsatz auf 320 Milliarden Euro und verbucht Gewinnrücklagen von fast 160 Milliarden Euro. Er wird das Jahr 2025 mit einem Überschuss von ca. sieben Milliarden Euro abschließen. Das macht gut 11.000 Euro pro Arbeiterin und Arbeiter im weltweiten Konzern – ein Vielfaches dessen, was VW-Arbeiter*innen in Mexiko, Brasilien, Südafrika oder Indien im Jahr an Lohn bekommen.

Mitte Februar wurden gezielt Meldungen lanciert, wonach Volkswagen ein weiteres rigides Sparprogramm fährt, wieder mit der Drohung von Werksschließungen oder Werksverkäufen. Nach dem Tarifabschluss vom Dezember 2024 mit Personalabbau, Lohnverzicht, Arbeitszeitverlängerung und Werksschließungen8 bzw. der Einstellung von Produktion in Dresden, Osnabrück und mittelfristig in Zwickau ist das die Einleitung der nächsten Maßnahmen zur Umgruppierung von Kapital und zur Erhöhung der Profite. Kapazitäten werden in den Werken Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden, Ingolstadt und Neckarsulm dauerhaft reduziert, alternative Produktion oder Ersatzarbeitsplätze werden nicht angeboten, für die Kommunen bedeutet das massive Einnahmeverluste9. Dem Management geht es auch darum, die IG Metall in einem der am besten organisierten Betriebe unglaubwürdig zu machen und zu beschädigen – gerade mit Blick auf die Betriebsratswahl im Frühjahr.

Der sozialpartnerschaftliche Musterbetrieb erpresst die Arbeiterinnen und Arbeiter10, findet überraschend und kurz vor der Betriebsratswahl um die sechs Milliarden Euro in der Kasse. „Wir möchten schon vom Unternehmen wissen, wie es zu diesem Zufluss gekommen ist“, sagt Flavio Benites, der Geschäftsführer der Wolfsburger IG Metall. Angesichts dieser Kassenlage fordert der Betriebsrat eine Prämie für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo bleibt bescheiden: „Wenn jetzt alle gemeinsam … derart gut abgeliefert haben, ist eine Anerkennungsprämie nur fair11.“ Etwas kryptisch heißt es in dem Mitteilungsblatt des Betriebsrates: „Ob das gelingt und in welcher Höhe, verhandeln Team Cavallo und der Vorstand nun. Einen Wasserstand könnte die nächste Betriebsversammlung am 4. März bringen“ – wenige Tage vor der Betriebsratswahl. Das Ergebnis wird auf jeden Fall sein, dass der Porsche-Piëch-Clan reichlich an Dividenden kassieren wird.

Sicher hat der Abbau von über 10.000 Arbeitsplätzen in der VW AG im Verlauf des Jahres 2025 wesentlich dazu beigetragen. Das bekommen auch die Vertrauensleute und Betriebsräte zu spüren. Gut ein Jahr nach dem Tabubruch, der Ankündigung von Werksschließungen und Massenentlassungen, nach der Tarifauseinandersetzung von 2024, an dessen Ende ein an Einschnitten reicher Tarifvertrag stand, „hätten sich Manager und Vorgesetzte deutlich von den Prinzipien einer kooperativen Konfliktbewältigung entfernt“, konstatiert die Wolfsburger IG Metall12. Ein weiteres Indiz ist eine Zunahme gerichtlicher Auseinandersetzungen zwischen Beschäftigten und Volkswagen. Viele der Prozesse im Zusammenhang mit dem Sparprogramm und der Arbeitsplatzverlagerung beschäftigen das Arbeitsgericht.

Allein durch solche unsozialen Maßnahmen sind die sechs Milliarden Euro jedoch nicht zu erklären. Hinzu kommen wohl „kreative Buchführung“ und der Verkauf von Forderungen13. Der Käufer bekommt dafür eine Gebühr. Das bedeutet konkret: Volkswagen verzichtet auf Umsatz und Profit im laufenden Jahr. Zugleich die Kosten zu senken, die Löhne zu kürzen, die Arbeitszeit zu verlängern und die Beschäftigung drastisch zu reduzieren, ist weder akzeptabel noch vermittelbar. Die Belegschaft fühlt sich betrogen und ist zu Recht sauer. Das alles und der geplante Verkauf von Teilen von MAN (Energy-Solutions) nährt den Verdacht, dass Volkswagen ausgeplündert und verhökert wird zugunsten des Reichtums des Porsche-Piëch-Clan. Nachhaltig ist das nicht und mit einer Verkehrswende hat das rein gar nichts zu tun.

Klassenkampf

Das Gesicht der Autoindustrie in Deutschland wird sich in den nächsten 10 Jahren total verändern. Es beginnt mit diesen massiven Angriffen auf die sozialen Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter, der Demütigung und Schwächung der Gewerkschaften. Was macht der Staat, an den die Gewerkschaften appellieren? Er subventioniert auf vielfältige Art und Weise die Industrie, die immer noch gute Gewinne macht, gleichzeitig aber Standorte schließt und Erwerbslosigkeit produziert14, Boni an die Manager zahlt und Dividenden an die Aktionäre ausschüttet. Für 130 Milliarden Euro werden nach Bundesverkehrswegeplan Straßen gebaut, die E-Autos werden direkt mit drei Milliarden Euro gefördert, fünf Milliarden kostet der Steuernachlass für Dienstwagen – insgesamt ca. 30 Milliarden Euro jährlich für die Autoindustrie. Appelle an die Arbeitgeber oder den Staat helfen nicht. Die verfolgen eine gänzlich andere Politik, in der es um Konkurrenz auf allen Märkten, um maximale Profite und um Kriegstüchtigkeit geht.

Dem Klassenkampf von oben muss ein Klassenkampf von unten entgegensetzt werden. Immer noch richtig ist die Erfahrung der Arbeiter*innenbewegung: Millionen sind stärker als Millionäre und Milliardäre – wenn die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter zusammenhalten: Solidarität!

Wie schwer es ist, isoliert zu kämpfen, wird am Beispiel Jungheinrich in Lüneburg deutlich: Nach mehr als 80 Tagen Streik haben IG Metall, Betriebsrat und der Arbeitgeber im Februar 2026 vereinbart, dass die Produktion in Lüneburg bis zum 31. März 2027 eingestellt wird – die IG Metall hat einen „Interessenausgleich“, einen Sozialplan und einen Sozialtarifvertrag erkämpft. „Wir sprechen hier nicht über einen Sanierungsfall, sondern über die Aufgabe einer profitablen Produktion“, sagt Lennard Aldag, Bevollmächtigter der örtlichen IG Metall. Trotz dieses Ergebnisses bleibt klar: Kein Sozialplan ersetzt Arbeitsplätze. „Wenn profitable Produktionen aufgegeben werden, fehlen wirksame Instrumente, um solche unternehmerischen Entscheidungen zu stoppen“, kritisiert die Gewerkschaft – und weist damit auf den politischen Ausweg hin, um aus der zerstörerischen Trias von Wachstum, Konkurrenz und Profit auszusteigen: Es braucht Beteiligung, Mitbestimmung, Arbeitszeitverkürzung und Demokratie in der Wirtschaft, um die materiellen und sozialen Bedürfnisse mit den begrenzten Ressourcen in Übereinstimmung zu bringen. Deutlich wird, dass Kämpfe nur erfolgreich sein können, wenn sie betriebsübergreifend geführt werden und wenn die Grenzen der Profitwirtschaft, des kapitalistischen Systems, überschritten werden15.

Um den Klassenkampf von oben wirksam etwas entgegenzusetzen, müssen Vereinzelungen und Spaltungen überwunden und gemeinsame Kämpfe organisiert werden. Dazu können und müssen soziale Bewegungen, Klimaaktivistinnen und andere gesellschaftliche Gruppen einbezogen werden. Das Fundament dafür ist gewachsen in den gemeinsamen Kämpfen von Verdi und Fridays for Future für einen guten Nahverkehr, in den Bündnissen von Gewerkschaften, Umwelt- und Sozialverbänden sowie den Kirchen16. All das muss jetzt in den Betrieben, in gewerkschaftlich politischer Bildungsarbeit, in Seminaren und Kampagnen umgesetzt werden – primär in den industriellen Zentren; mit demokratischen Transformationsräten in den Regionen, wie Bernd Riexinger vorschlägt17, mit Transformations-Allianzen, wie es Hans-Jürgen Urban nennt18 oder, betrieblich konkreter, mit „transformativen Zellen“, wie Ulrich Brand und Markus Wissen vorschlagen19. Eine Herkulesaufgabe, die Gewerkschaften aber angehen müssen, wenn sie im Ergebnis unternehmerischer und politischer Entscheidungen, im Strudel von Personalabbau, Betriebsschließungen, Verlagerungen und Rechtsverschiebungen nicht untergehen wollen.

Quellen

1ND Die Woche, 30.1.2026

2https://www.rosalux.de/umverteilung

3https://www.friedenkoeln.de/?p=19552

4https://elaine.dgb.de/go/arh2l0ztvaa5lhu4m10ir7it07owzd3mdwm4gkc0g4gz/1916

5https://www.igmetall.de/download/20260126_Initiative_fuer_Arbeit_und_Aufschwung.pdf

6https://www.akweb.de/bewegung/lieferando-lieferdienste-indische-fahrradkuriere-ausbeutung-die-unorganisierbaren-organisieren-sich/

7https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Ausbildung-und-Beruf/strategien-gewinnung-fachkraefte.pdf?__blob=publicationFile&v=1

8Der Personalbestand in der VW AG wurde im Jahr 2025 um fast 11.000 Personen reduziert – hinzu kommen Maßnahmen zur Personalreduzierung bei Porsche und bei Audi, der Teilverkauf von MAN, die Werksschließungen in Xinjiang und Nanjing in China. Weltweit sind die Autofabriken massiv unterausgelastet.

9https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/krise-der-autoindustrie-trifft-wolfsburgs-haushalt-mit-voller-wucht,gewerbesteuer-106.html

10https://www.waz-online.de/lokales/wolfsburg/sparziele-bei-vw-entscheidend-deutsche-werke-kaempfen-um-auftraege-T24RWV3AIJBHRFLX3XFQBIIICQ.html

11Extra-Ausgabe der Betriebsratszeitung Mitbestimmen, Februar 2026: „Wichtige Kennzahl stieg unerwartet – Belegschaft soll profitieren. Ihr Vorgänger Bernd Osterloh, zwischenzeitlich Vorstandsmitglied bei der VW-eigenen LKW-Sparte Traton, lehnt eine Beteiligung der Belegschaft am „Bonus-Wunder“ ab – wenngleich ihn das nun gar nichts angeht: https://www.waz-online.de/lokales/wolfsburg/vw-streit-um-praemien-osterloh-gegen-beteiligung-der-belegschaft-am-cashflow-VIS3TAOVCNGC7IEDSH7BFBFFLI.html

12https://www.braunschweiger-zeitung.de/niedersachsen/wolfsburg/article411124313/bei-vw-nimmt-auch-der-geist-der-mitbestimmung-schaden.html

13„Die positive Abweichung beim Netto-Cashflow und der Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile ist vor allem auf eine geringere Mittelbindung im Working Capital und niedriger als erwartet ausgefallene Investitionen in Sachanlagen und Forschung & Entwicklung zurückzuführen.“ https://www.volkswagen-group.com/de/ad-hoc/vorlaeufige-eckdaten-fuer-netto-cashflow-und-nettoliquiditaet-im-konzernbereich-automobile-fuer-das-geschaeftsjahr-2025-20101

14Die unbereinigte Erwerbslosigkeit beträgt fast vier Millionen, acht Millionen Menschen sind – oft unfreiwillig – in Minijobs und kurzer Teilzeit, Berufseinsteiger finden keinen Job, ältere Personen finden keinen Job, Alleinerziehende finden keinen Job.

15https://www.rosalux.de/news/id/54270/was-ist-eigentlich-vergesellschaftung

16https://www.vcd.org/artikel/buendnis_sozialvertraegliche_mobilitaetswende

17https://bw.rosalux.de/publikation/id/51018/thesen-zur-bildung-eines-regionalen-transformationsrates-von-bernd-riexinger

18https://hans-juergen-urban.de/arbeit-und-demokratie/

19https://www.oekom.de/buch/kapitalismus-am-limit-9783987260650